雇用保険の目的や受け取れる条件は?加入要件を詳しく解説!

雇用保険は広義の社会保険のひとつで、失業した者の生活の安定や就職の促進に重要な役割を果たす公的保険です。

離職した者は、離職後の生活保障があることで、安心して求職することができるため、雇用保険は労働環境の安定に寄与しています。

今回の記事では、雇用保険制度の目的や失業した者の給付内容、給付の申請方法について解説していきます。

目次

雇用保険制度とは

まず雇用保険制度について、各ポイントに分けて概要を説明していきたいと思います。

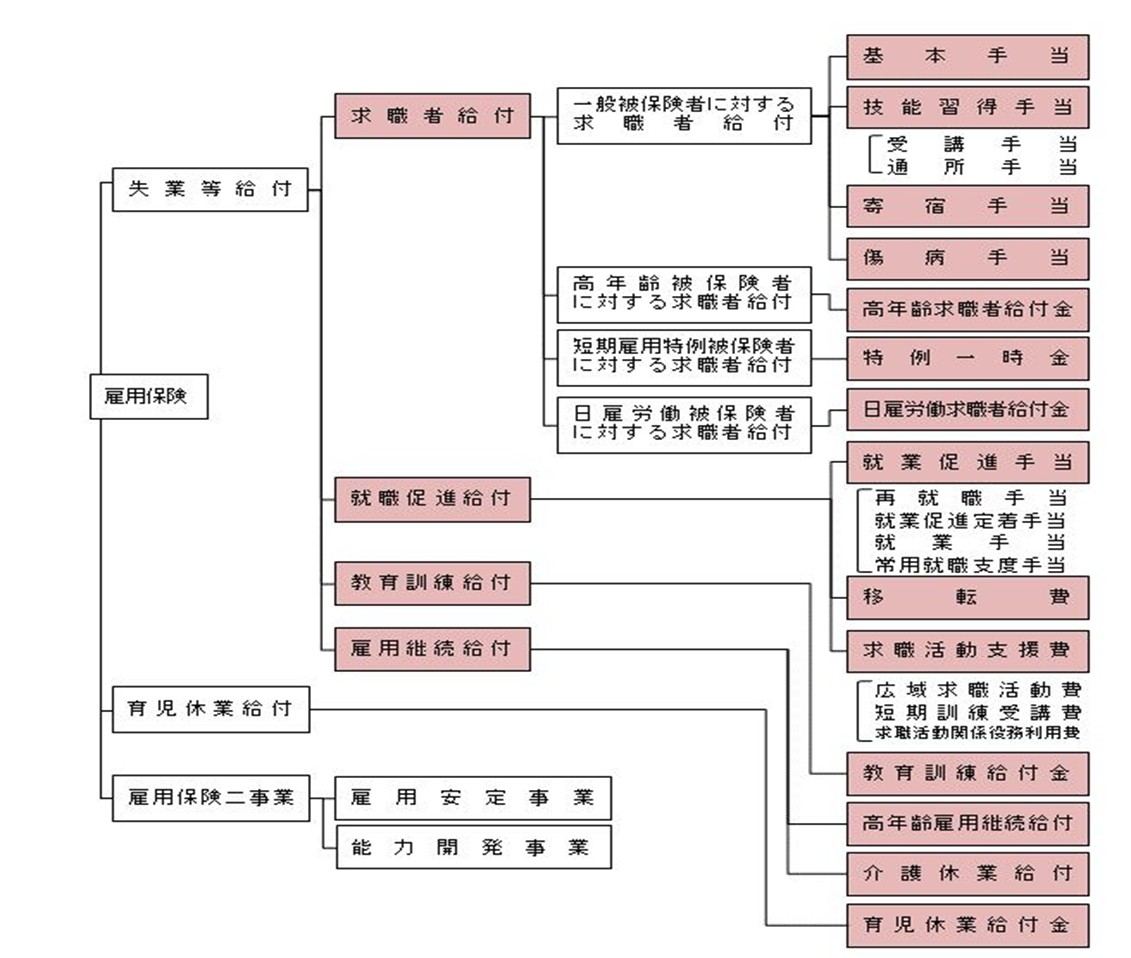

雇用保険制度の全体像

雇用保険の給付内容は非常に多岐にわたります。具体的に全体像を示すと、下記のようになります。

※ハローワークインターネットサービス 雇用保険制度の概要 より抜粋

上記のように、雇用保険制度では様々な給付が規定されています。

なお本記事では、失業等給付における休職者給付を中心に解説します。

雇用保険制度の目的

雇用保険法の第一条に下記のように目的を規定しています。

労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 (※e-GOV法令検索 雇用保険法 第一条(目的)より一部抜粋)

つまり雇用保険法の最終的な目的は、労働者の生活、および雇用の安定と労働者の福祉の増進を図ることにあります。

そのような目的を果たすために、上記の全体像で紹介したような多岐にわたる給付が用意されていることになるのです。

雇用保険制度の加入要件

まず会社側の加入要件について解説します。

雇用保険は暫定任意適用事業(※)と呼ばれる一部の事業を除き、従業員を一人でも雇ったら、会社側に加入の義務が発生します。

※暫定任意適用事業・・・農林水産の事業で、常時5人未満の労働者を適用する事業。ただし国、都道府県、市町村等および法人の事業を除く。

なお事業主が任意加入の申請をして、厚生労働大臣の認可を得ることで雇用保険へ加入することができる。

つまり加入要件を満たすことで強制加入となるので、会社にも従業員側にも拒否権はありません。

次に従業員側の加入要件について解説します。

雇用保険の適用事業に雇用される従業員は下記の要件を満たす必要があります。

・31日以上雇用される見込みがあること

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・学生でないこと

さらに上記の要件を満たした上でも、労働条件や年齢に応じて、下記の4種類の被保険者に分類されます。

・一般被保険者

・高年齢被保険者

・短期雇用特例被保険者

・日雇労働被保険者

それぞれについて加入要件を解説していきます。

一般被保険者

被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇特例被保険者のいずれにも該当しない者をいいます。

つまり65歳未満で、会社に常時雇用されている者は一般被保険者になります。

高年齢被保険者

65歳以上の被保険者で、短期雇用特例被保険者、日雇特例被保険者のいずれにも該当しない者をいいます。

短期雇用特例被保険者

季節的に雇用される者で、下記のいずれの要件を満たす者をいいます。

・4か月以内の期間を定めて雇用される者でないこと

・一週間の所定労働時間が30時間以上あること

なお季節的に雇用される者とは、たとえばキャンプシーズンの夏場のみに雇用される等、仕事内容が季節の影響を色濃く受ける者をいいます。

日雇労働被保険者

下記のいずれかの要件を満たし、公共職業安定所長の認可を受けた者をいいます。

・適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者

・適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

・適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって厚生労働大臣が指定したものに 雇用される者

上記のように被保険者は分類されますが、給付内容も被保険者に応じて異なります。

次項でそれぞれの被保険者における求職者給付について解説します。

一般被保険者に対する求職者給付

基本手当

失業したときに、求職者に対する生活保障として支給される金銭の給付です。

雇用保険法で最も馴染みのある給付ではないでしょうか。

支給金額や支給日数、支給のための要件は離職理由に応じて下記のように異なります。

【基本手当日額の計算式】

基本手当日額 = 賃金日額(※) × 給付率

(※)賃金日額は、離職前6か月間の賃金の合計を180で除して算出します。

【基本手当の給付率】

(60歳未満の被保険者)

賃金日額 給付率 基本手当日額

2,746 - 5,110円 80% 2,196 - 4,088円

5,110 - 12,580円 80 - 50% 4,088 - 6,290円

12,580 - 16,980円 50% 6,290 - 8,490円

(60歳以上65歳未満の被保険者)

| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |

|---|---|---|

| 2,746 - 5,110円 | 80% | 2,196 - 4,088円 |

| 5,110 - 11,300円 | 80 - 45% | 4,088 - 5,085円 |

| 11,300 - 16,210円 | 45% | 5,085 - 7,294円 |

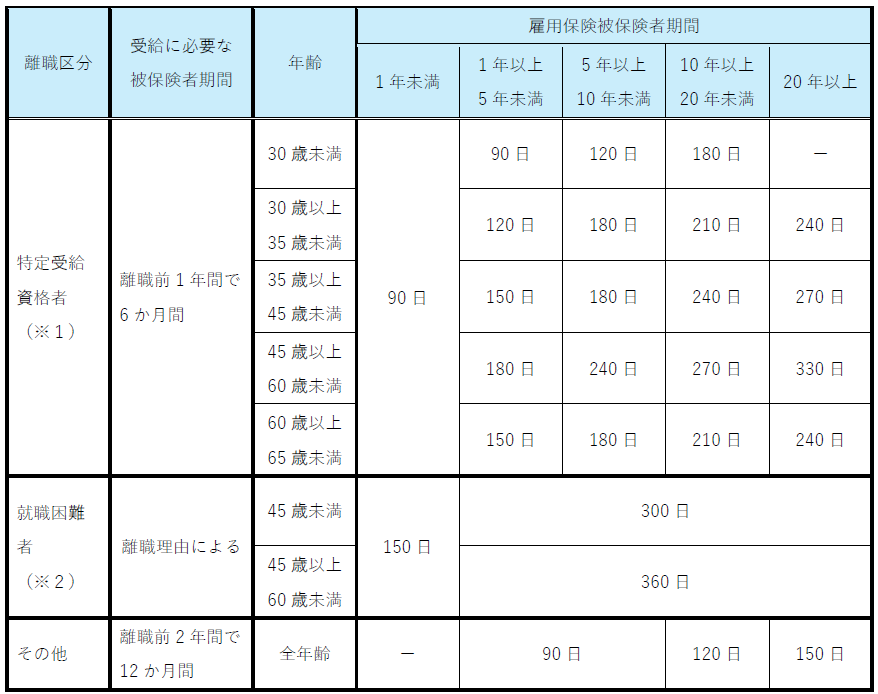

【離職区分ごとの基本手当の支給日数一覧】

(※1)特定受給資格者・・・倒産や解雇等、会社都合の理由により離職を余儀なくされ、再就職の準備をする時間的余裕のない者

(※2)就職困難者・・・身体障碍者、知的障碍者、精神障碍者、保護観察中の者、その他社会的事情により、就職が著しく阻害されている者

技能習得手当

基本手当を受給する者が公共職業安定所長の指定した公共職業訓練を受ける場合に、基本手当とは別に受給できる給付です。受講手当と通所手当に分類され、それぞれ下記のような支給内容となっています。

・受講手当:公共職業訓練1日あたり500円(上限:20,000円)

・通所手当:訓練施設までの交通費相当額

寄宿手当

基本手当を受給する者が公共職業安定所長の指定した公共職業訓練を受ける場合に、その者によって生計を維持されている家族と一時的に別居して寄宿する場合に支給されるものです。

支給される金額は、月額10,700円になります。

傷病手当

基本手当の受給資格者が、求職の申し込みをした後に、ケガや病気等によって15日以上職業に就くことができない場合に、基本手当に代わって支給される金銭給付です。

高年齢被保険者に対する求職者給付

高年齢求職者給付金

高年齢被保険者が失業した場合であって、離職の日前の1年間で被保険者期間が6か月以上ある場合に支給される金銭給付です。

位置づけとしては、一般被保険者における基本手当に該当するものです。

支給される金額は被保険者であった期間に応じて下記のようになっています。

【高年齢求職者給付金の支給額】

| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 |

|---|---|---|

| 高年齢求職者給付金の額 | 30日分 | 50日分 |

注)高年齢求職者給付金は基本手当日額に上記の日数を乗じた額が一時金として支給されます。

短期雇用特例被保険者対する求職者給付

特例一時金

短期雇用特例被保険者が失業した場合であって、離職の日前の1年間で被保険者期間が6か月以上ある場合に支給される金銭給付です。

特例一時金も一般被保険者における基本手当に該当するものです。

支給される金額は、基本手当日額の30日分が一時金として支給されます。

日雇労働被保険者に対する求職者給付

日雇労働求職者給付金

日雇労働被保険者が失業した場合であって、失業の日の属する月の前2か月間で通算して26日分以上の印紙保険料が納付されている場合に支給される金銭給付です。

支給される金額と日数は印紙の種類と枚数に応じて下記となります。

【日雇労働求職者給付金日額】

| 給付金日額 | 2か月間の印紙の種類・枚数 |

|---|---|

| 7,500円 | 1級印紙24枚以上 |

| 6,200円 | ①1級、2級印紙の合計が24枚以上または ②合計24枚納付かつ1級の印紙納付枚数の5分の3が3級の納付枚数以上の場合 |

| 4,100円 | 上記以外 |

【日雇労働求職者給付金の給付日数】

| 給付金日額 | 2か月間の印紙の種類・枚数 |

|---|---|

| 13 | 26 ~ 31 |

| 14 | 32 ~ 35 |

| 15 | 36 ~ 39 |

| 16 | 40 ~ 43 |

| 17 | 44枚以上 |

その他の失業等給付

ここまで失業等給付について、失業中の生活保障の役割を果たす、多くの人に馴染みのあるものについて解説してきました。

ただ、全体像をご覧いただくとおわかりのように、失業等給付はこれだけではありません。

その他の給付についても、その概要を紹介したいと思います。

就職促進給付

就職促進給付とはその名の通り、離職後、早期の再就職を促進することを目的とした給付です。

就職促進給付には「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4種類の給付が規定されています。

教育訓練給付

教育訓練給付は、働く人のキャリア形成や能力開発・向上を支援し、ひいては雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした給付制度です。

厚生労働大臣の指定する教育訓練を終了した場合に、その受講費用の一部の給付を受けることができます。

支給金額は訓練の内容によりますが、受講費用の10~50%となっています。

雇用継続給付

雇用継続給付は、職業生活の円滑な継続を支援し促進することを目的とした給付です。

「高年齢雇用継続給付」「介護休業給付」が規定されています。

基本手当を受給するには

最後に、雇用保険の給付で最も多くの人が接する機会が多い基本手当について、受給するための流れを解説します。

まず退職した会社から発行される離職票を、自宅の管轄のハローワークに持参し求職の申し込みをします。

会社によっては退職時に特に申し出がない限り離職票を発行しないところもあるようです。必ず申し出るようにしましょう。

求職の申し込みをすると、ハローワークの担当より受給のための流れの説明がされ、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。

それ以降はハローワークより指定される日(4週間に1度)にハローワークに行き、失業の認定を受けます。

このような流れで基本手当を受給することができます。

離職票を手に入れてハローワークに出向きさえすれば、あとは担当が丁寧に教えてくれるので、それほど難しいことはありません。

まとめ

今回の記事では、雇用保険制度について深掘りしました。

雇用保険は労働者の失業や就業の継続が困難な事由が発生した場合に必要な給付をすることで、労働者の生活と雇用の安定を図ってくれる、労働者にとっては非常にありがたい制度です。

失業や、就業の継続が困難となる事由が発生した場合には、ハローワークに相談して、積極的に制度を活用するようにしましょう。