雇用保険の基本手当は?支給申請していつ受給?副業したらダメ?を解説いたします。

日本の雇用状況は、一昔前までは同じ企業で定年退職を迎えるまで働き続けるという、いわゆる「終身雇用制」が一般的とされていました。

従業員側としても同じ企業で働き続けることで、勤務年数に応じた賃金を得ることができ、安心して働くことができていました。

しかし近年では、経済成長の低迷等、様々な要因により「終身雇用制」が衰退し、代わりに成果主義を導入する企業が増えてきました。

これにより雇用の流動化が進み、転職市場が活発になってきました。

このような動きを前提として、一個人に目を向けてみると、転職活動をするに際し、失業保険をもらいながらじっくり探そうと考える人も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、日本の転職市場を支える失業保険について解説します。

記事の最後には、失業保険に関するQ&Aを紹介することで理解を深めたいと思います。中にはマニアックな質問にも回答しておりますので、ぜひ参考にしてください。

なお、失業保険と一般的に言われておりますが、正しくは雇用保険の失業等給付を指します。

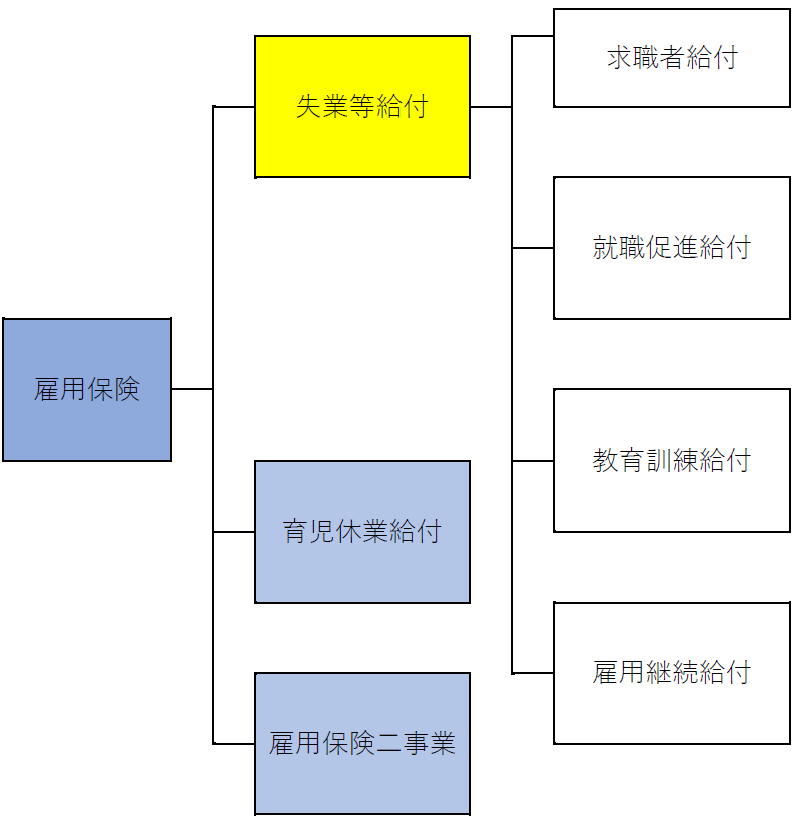

下記に雇用保険制度の全体像の図を示します。参考にしてください。

※ハローワーク インターネットサービス 雇用保険制度の概要 より抜粋

目次

雇用保険とは

雇用保険は、労働者の失業や育児、介護等の理由で離職せざるを得なくなった場合に、労働者の心強い味方になってくれるものです。具体的には、労働者のおかれた事情にあわせて、下記のように必要な給付を規定しています。

・失業した場合の、早期の再就職を促進するための給付(就職促進給付)

・自ら職業に関する教育訓練を受けた場合の、教育訓練費用の給付(教育訓練給付)

・自身の高齢や家族の介護等、働き続けることが困難となる事由が生じた場合の、職業生活の円滑な継続を援助、促進するための給付(雇用継続給付)

・育児休業によって収入が減額されてしまった場合の給付(育児休業給付)

また、雇用保険では、上記のような給付以外にも雇用保険二事業という事業を実施しています。具体的には下記のような事業をいいます。

・労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業(能力開発事業)

本記事では、雇用保険の中でももっとも一般的な給付である、失業した場合の生活保障の給付に焦点をあてて解説します。その生活保障の給付を基本手当といい、一般被保険者に対する求職者給付として規定されています。

基本手当とは

雇用保険の基本手当とは、会社の倒産、定年退職、自己都合、その他雇用を継続することが困難な事由によって離職した者が、安心して就職活動を行うために支給される金銭の給付を言います。雇用保険の給付の中で最も広く知られているもので、失業保険として知られています(厳密には失業保険という保険はありません)。

◆基本手当受給のための要件

離職した者であれば誰でも基本手当を受給できるわけではありません。受給のためには満たすべき要件があります。具体的には下記の1,2のいずれの要件を満たす必要があります。

1.離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

ただし特定受給資格者(※1)または特定理由離職者(※2)については、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あればよい。

2.ハローワークで求職の申し込みを行い、

ハローワークで求職の申し込みを行い、就職しようという積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるのにも関わらず、職業につくことができない状態(失業の状態)にあること。

(※1)特定受給資格者・・・倒産、解雇等により離職した者。

(※2)特定理由離職者・・・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、および、親族の疾病に対する看護等で離職を余儀なくされた等、正当な理由のある自己都合により離職した者。

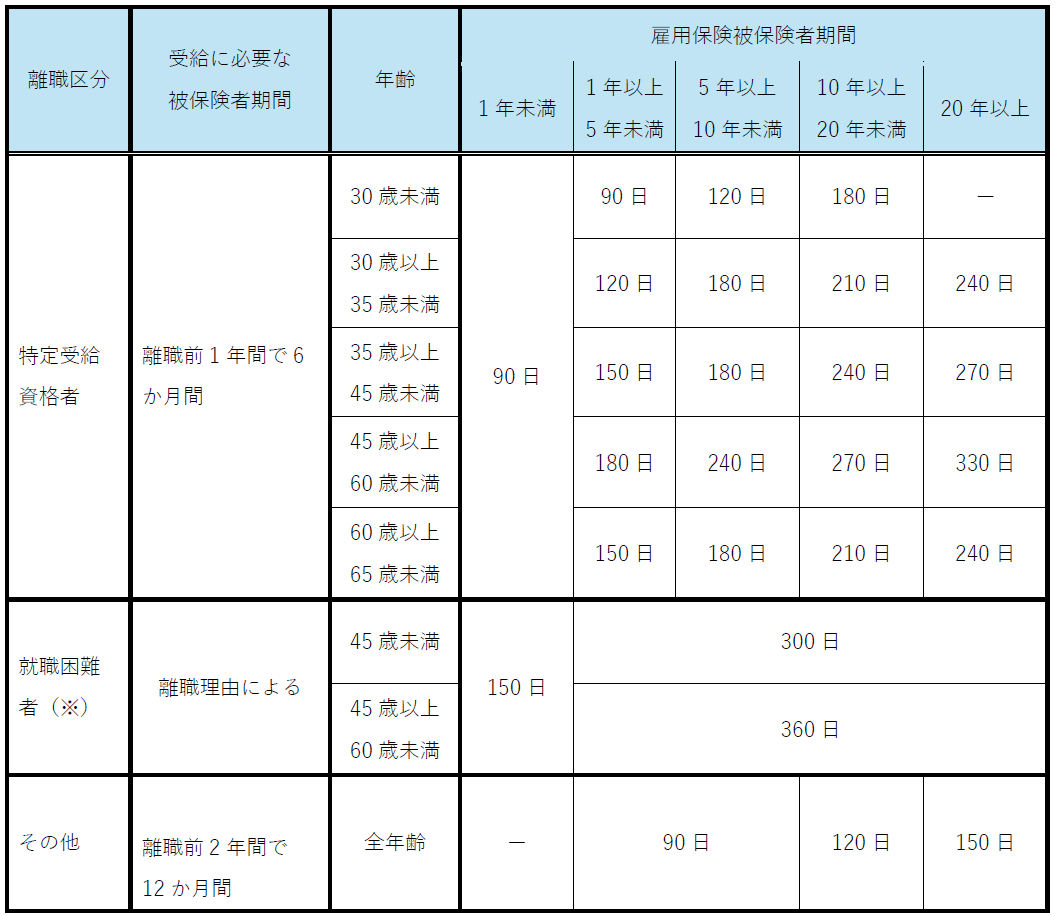

◆基本手当の所定給付日数

基本手当は離職理由によって受給できる日数が規定されています。具体的な日数は下記の表をご確認ください。

【基本手当の所定給付日数】

(※)就職困難者・・・身体障碍者、知的障碍者、精神障碍者、保護観察中の者、その他社会的事情により、就職が著しく阻害されている者。

上記のように、労働者本人ではどうすることもできない、やむを得ない事情による離職の者ほど手厚い給付内容となっています。

なお、基本手当を受給できる期間は原則として離職の日の翌日から1年間となっています。離職してからハローワークへ求職の申し込みに行く日まで間が空いてしまうと、所定給付日数を受給し切れないこともあり得ます。

離職してからはなるべく早めに手続きに行くようにしましょう。

◆基本手当の給付金額

基本手当として受給できる1日あたりの金額(基本手当日額といいます)は、在職中の賃金の1日あたりの金額に対して、所定の掛け率を乗じることで算出します。

具体的には下記の計算式となります。

基本手当日額 = 賃金日額(※) × 給付率

(※)賃金日額・・・離職前6か月間の賃金の合計を180で除して算出。

なお、基本手当日額の範囲や上限額、給付率は年齢に応じて下記のように分類されています。

(令和5年8月1日からの金額です)

基本手当の金額の具体例

基本手当として受給できる金額の計算方法を解説したところで、ここでは具体的にどのくらい受給できるか、いくつかの事例をあげて紹介したいと思います。

◆事例1:自己都合退職

【前提条件】

年齢:35歳

離職理由:新たにやりたいことが見つかったため、離職。

在職時の給与:423,000円(通勤手当含む)※直近6か月間は同額とする。

雇用保険被保険者期間:12年

賃金日額:423,000円×6÷180=14,100円

基本手当日額:14,100円×50%=7,050円

基本手当を受給できる金額の合計額:7,050円×120日=846,000円

※雇用保険の所定給付日数は、離職区分が「その他」に該当し、雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満のため、120日となります。

今回の事例は離職理由が自己都合退職のため、基本手当を受給するまでに待機期間の7日間、給付制限期間の1か月(注)の日数がかかります。

(注)自己都合退職による給付制限は2025年3月までは2か月間とされていましたが、2025年4月より1か月間と短縮されました。

◆特定受給資格者

【前提条件】

年齢:47歳

離職理由:会社の倒産に伴い、離職。

在職時の給与:578,000円(通勤手当含む)※直近6か月間は同額とする。

雇用保険被保険者期間:24年

賃金日額:423,000円×6÷180≒19,267円

基本手当日額:19,267円×50%≒9,634円→8,490(上限額を適用)

基本手当を受給できる金額の合計額:8,490円×330日=2,801,700円

※雇用保険の所定給付日数は、離職区分が「特定受給資格者」に該当し、雇用保険の被保険者期間が20年以上のため、330日となります。

今回の事例は離職理由が「倒産」等による離職のため、基本手当を受給するまでに待機期間の7日間がかかります。

◆特定理由離職者

【前提条件】

年齢:24歳

離職理由:家庭の事情の急変(母の病気看護による)に伴い、離職。

在職時の給与:153,000円(通勤手当含む)※直近6か月間は同額とする。

雇用保険被保険者期間:2年

賃金日額:153,000円×6÷180=5,100円

基本手当日額:5,100円×80%=4,080円

基本手当を受給できる金額の合計額:4,080円×90日=367,200円

※雇用保険の所定給付日数は、離職区分が「特定理由離職者」に該当し、雇用保険の被保険者期間が1年以上5年未満のため、90日となります。

今回の事例は離職理由が「正当な理由のある自己都合」による離職のため、基本手当を受給するまでに待機期間の7日間がかかります。

◆就職困難者

【前提条件】

年齢:33歳

離職理由:統合失調症の罹患に伴い、会社都合で離職。※現在は症状も安定し、就労可能な状態にまで回復。

在職時の給与:393,000円(通勤手当含む)※直近6か月間は同額とする。

雇用保険被保険者期間:6年

賃金日額:393,000円×6÷180=13,100円

基本手当日額:13,100円×50%=6,550円

基本手当を受給できる金額の合計額:6,550円×300日=1,965,000円

※雇用保険の所定給付日数は、離職区分が「就職困難者」に該当し、雇用保険の被保険者期間が5以上10年未満のため、300日となります。

今回の事例は離職理由が「会社都合」による離職のため、基本手当を受給するまでに待機期間の7日間がかかります。

受給のための手続き

ここでは基本手当の受給までの流れを解説します。

大きく5つのステップに分けて受給までの手続きを進めることになります。

ハローワークに申請

まず離職したら、最寄りのハローワークに行き、基本手当の支給申請を行います。

その際に下記の必要資料を提出します。

・離職票(離職した職場で手配するもの)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

・マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)

・振込先の口座情報(通帳やキャッシュカード等)・証明写真(縦0cm×横2.5cmのもの)

申請を終えると、次回のハローワークの訪問日を指定されることになります。

雇用保険説明会

基本手当の支給申請をしたら、雇用保険説明会にて説明を受けます。

ここでは、基本手当の受給方法や求職活動の進め方について説明を受けます。

この会は、求職活動をするうえで貴重な情報を得る場でもあります。

なお雇用保険説明会の開催日時は、基本手当の支給申請日と同日に設定される場合もあれば、後日の予約が必要となる場合もあります。ハローワークによって運用が異なりますので、必ず確認しましょう。

求職活動を行う

基本手当を受給するためには「失業状態」であることが必要となります。「失業状態」であるということは、就職する意思、および能力があり、積極的に求職活動をしているのにも関わらず、仕事に就くことができない状態であることをいいます。そのためには、ハローワークの指定する訪問日までに求職活動の実績を作る必要があります。

指定日に訪問する

指定日にはハローワークの担当者と面談し、初回の訪問日から指定日までの求職活動を報告し、失業の認定を受けます。その後、次回の訪問日の案内も受けます。

基本手当が振り込まれる

指定日の訪問の数日後、指定口座に基本手当が振り込まれます。

振り込まれる金額は、待機期間(人によっては給付制限期間も加算される)後、指定日の前日までの日数分の金額となります。

就職先が決まらない場合は、求職活動の継続、指定日の訪問・失業の認定、基本手当の受給というサイクルを、所定給付日数が残っている限り繰り返すことになります。

基本手当の給付制限について

基本手当の受給に際し、一定の要件に該当すると、基本手当の受給に制限がかかる場合があります。

離職理由による給付制限である1か月、会社都合による離職の場合の待機期間である7日間については、前項までに触れましたが、それ以外で重要なもの2点について解説します。

◆求職活動における給付制限

基本手当の受給のためには「失業状態」にあることが必要であり、「失業状態」にあるためには、積極的に求職活動を行っていることが必要であることは先に触れた通りです。この求職活動を行っていないと認定されてしまうと、基本手当の給付金額が減額されたり停止されたりしてしまうこともあります。

◆収入がある場合の給付制限

基本手当を受給している間に収入があり、その収入額が一定額を超えると、基本手当の支給額が減額されたり停止されたりします。具体的には下記のようなケースが考えられます。

・週に20時間以上働く→雇用保険の被保険者の要件を満たし、就職したとみなされるため、基本手当の受給は停止となります。

・1日の収入が賃金日額の80%以上となる→基本手当は不支給となります。

・基本手当の額と収入の額の合計が賃金日額の80%以上となる→当該合計額から賃金日額の80%の額を差し引いた額が、基本手当から減額されます。

・待機期間中に働く→基本手当の受給開始時期が遅れることになります。

上記のように、基本手当以外の収入がある場合には、ハローワークの指定訪問日に必ず申告するようにしましょう。

申告を怠ると不正受給とみなされ、その態様が悪質と認定されてしまうと、不正受給額の返還に加えて不正受給によって支給された額の2倍の額の返還(3倍返しと呼ばれています)のペナルティを科せられます。

この点はしっかり覚えておきましょう。

Q&A

ここでは、雇用保険の基本手当の受給に関する質問についての回答を紹介します。

これから基本手当の受給をしようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

質問1:失業保険は支給申請してからどのくらいで受給できますか?

初めまして、某事業会社の正社員として働いている者です。

会社の業績が芳しくなく、大規模な人員整理を実行していましたが、ついに先日、私も人員整理の対象者となりました。

特に次の仕事の当てもなく、自分が納得いくような仕事に就けるよう、じっくり転職活動はしようと思っています。

かといって当面の生活が心配なので、すぐにでも失業保険を受給したいのですが、支給申請してからどのくらいで受給できるのでしょうか?教えてください。

回答|会社都合の離職の場合、支給申請からおおむね1か月程度で受給できます。

失業後の生活保障として、雇用保険法において規定されている給付を基本手当といいます。

一般的には失業保険として知られています。いただいたご質問に対しては、基本手当の受給までの日数と手続きの流れを解説することで回答したいと思います。

雇用保険の基本手当は、申請してから約1ヶ月程度で受給が開始されるのが一般的です。

しかし、具体的な期間は状況や手続きの進捗により異なることがあります。以下に一般的な流れを説明します。

失業の申請(ハローワーク)

退職後、最寄りのハローワークに行って基本手当の支給申請を行います。支給申請には下記の書類が必要となります。

・雇用保険被保険者証(離職した職場で手配するもの)

・離職票(離職した職場で手配するもの)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

・マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)

・振込先の口座情報(通帳やキャッシュカード等)

・証明写真(縦0cm×横2.5cmのもの)

雇用保険被保険者証や離職票は、退職した職場で手配してもらうものですが、なかなか手配してもらえないといった場合には、いつまで経っても基本手当の支給申請ができなくなってしまいます。そのような場合には、ハローワークに事情を説明して、先に手もとにある書類のみで申請をしてしまうこともひとつの手です。ハローワークによっては、職場に資料の督促をしてくれるところもありますので、まずは相談してみましょう。

求職活動の報告と認定日

基本手当を受給するためには、求職活動を行っていることが要件となっています。基本手当の申請後、求職活動を行っていることを確認するため、ハローワークに定期的に訪問(通常4週間ごと)する義務が生じます。この訪問日に、求職活動の内容を報告し、失業の認定を受けることになります。

基本手当の支給開始

認定日から数日(通常一週間以内)経つと、指定口座に基本手当が振り込まれることになります。支給申請からここまでで約1か月経過していることになります。2回目以降は4週間おきにハローワークへの訪問日が設定され、それぞれの訪問日から数日後に振り込まれるというサイクルになります。初回の支給日に関しては手続きに時間がかかることもあるため、多少の前後があります。

なお、注意点として受給が開始されるまでは、給付制限期間(自己都合退職の場合)やその他の要因で、すぐに支給されない場合もあります。今回のご質問者様のケースは、会社都合による離職ということで、特定受給資格者に該当するので、待機期間の7日間のみに給付制限がかかることになります。

離職理由にかかわらず、支給申請の手続きは可能な限り早めにすることをおすすめします。

質問2:基本手当の受給中に副業したらダメ?

先日勤め先が倒産し、無職になりました。すぐに基本手当の支給申請し、受給開始したのですが、思っていたよりも受給金額が少なく、これでは生活もままならないです。少しでも収入の足しになればと副業でバイトでもしたいと思っているのですが、基本手当受給中に副業したらダメでしょうか?OKの場合、要件なんかも教えてもらえると助かります。

回答|一定の要件のもと副業は可能ですが、ハローワークへの報告は必須です。

雇用保険の基本手当を受給するための要件として、職に就いておらずに求職活動をしていることというものがあります。副業であってもアルバイトをしている場合は、職に就いているとみなされる可能性があります。具体的には下記のいずれかの要件に該当すると、「職に就いている」とみなされ、基本手当を受給することはできません。

1.雇用保険の被保険者となっている(原則、週の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがあるもの)

2.契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合

逆に言うと、上記に該当しなければ副業しても良いことになります。つまり、1日あたり4時間未満、かつ週に20時間以内で働き、かつ求職活動をしていることが必要です。ただしその場合でも、副業収入の金額で制限がかかる場合があります。具体的には下記のような基準で制限がかかります。

・1日の収入が賃金日額の80%以上となる→基本手当は不支給となります。

・基本手当の額と収入の額の合計が賃金日額の80%以上となる→当該合計額から賃金日額の80%の額を差し引いた額が、基本手当から減額されます。

いずれの場合も、副業を行っている場合、その収入についてハローワークに報告する義務があります。これを怠った場合、不正受給とみなされ、返還請求や最悪の場合は法的措置を受ける可能性があります。収入を得た場合、必ず正直に報告し、その収入が基準を超えないように管理することが重要です。

質問3:離職理由が事業主と自分とで異なる場合はどうしたら良い?

ついこの間、勤め先から退職勧奨を受けました。自分を必要としていない会社にしがみつくのもどうかと思ったので、退職勧奨を受け入れ、会社を辞めることにしました。

無収入になると生活できないので失業保険の相談に行ったら、1か月の給付制限がかかると言われました。

どうやら離職理由が自己都合になっているということが、給付制限がかかった理由だそうです。

自分としては会社都合の退職と思っていたのですが・・・。この場合どうしたら良いでしょうか?

回答|公正中立な立場に立って対応してくれるハローワークに、まず相談しましょう。

退職に関する離職理由が自分と事業主(会社)とで異なる場合、雇用保険の基本手当を受給する際に問題が発生する可能性があります。

特に、自己都合退職と会社都合退職では受給開始時期や給付の期間が異なるため、重要な点となります。

このような場合に取るべき対応について、以下3つのステップに分けて説明します。

離職票に記載されている退職理由を確認する

まず、退職後に事業主からもらう「離職票(離職証明書)」の内容を確認しましょう。離職票には、退職理由が記載されています。この離職理由の記載が、会社側の見解(会社都合)と、あなたの見解(自己都合)で相違がないかを、まず確認しましょう。

ここに記載される離職理由は、会社都合(解雇、倒産、リストラなど)や自己都合(退職届の提出、体調不良など)などが記載されます。

自分の退職理由をハローワークに説明する

もし、離職票に記載された退職理由が自分の見解と異なる場合、ハローワークに相談することが重要です。ハローワークでは、離職票記載の離職理由とあなたの主張する離職理由とで異なる場合には、慎重に判定してくれます、決して離職票記載の主張のみで判定することはありませんので、ご安心ください。

離職理由を主張する際には、自分の退職理由が会社都合であると考える場合(例えば、解雇、退職勧奨など)、その理由を詳しく説明します。反対に、自己都合で退職したと思う場合もその理由を伝えましょう。

さらに、離職理由を証明するための証拠があれば、提出します。例えば、解雇通知書、退職勧奨を受けた証拠(メールや書類など)がある場合、それらを提示することでハローワークの判断が有利になることがあります。

離職票の訂正を依頼する

もし、会社側が間違った理由を記載している場合(例えば、「自己都合」として記載されたが、実際には「会社都合」だった場合)、離職票の訂正を求めることができます。ハローワークで相談した後、必要に応じて、会社に訂正をお願いすることができます。実際に訂正のお願いの際には、ハローワークから直接会社に対して指示がある場合があります。会社が訂正に応じない場合、ハローワークが調査を行うこともあります。

このようにハローワークは事業主と労働者の間にたって公正中立な立場で対応してくれます。まずは気軽に相談してみましょう。